Interview #

13

2025

年

11

月

安藤陽彦

Haruhiko ANDO

サーチファンド・ジャパン

マネージャー

東京大学卒、愛知県出身

―まずはこれまでのご経歴を教えてください。

(安藤)大学在学中に公認会計士試験に合格し、大手監査法人に入所しました。上場企業や上場準備企業への監査業務に加えて、ショートレビュー業務、決算支援、内部統制含む管理体制の構築といったアドバイザリー業務に従事しました。

学生時代スタートアップに関与していた経験もあり、スタートアップの“ゼロから事業をつくる”面白さや彼らのビジネスの新規性や推進力が好きで、当時は上場準備企業の支援を自身のキャリアの軸にしていました。しかし、法人内の事業部再編があり、軸としていた上場準備企業への関与が難しくなったため、転職を決意しました。FASやVCなども検討しましたが、再度スタートアップの成長を財務面から支援したいと思い、上場支援に特化した独立系の監査法人へ転職しました。

そこでは、いわゆるX-Tech企業や宇宙産業、AR/VR、暗号資産/ブロックチェーンなど─新規性の高い領域でビジネスを展開する企業を多く担当しました。特に暗号資産関連は、会計・税務・法制度のいずれも未整備な中で、国をはじめとする関係者との擦り合わせを重ねながら前例を作っていく仕事で、とても刺激的でした。

―ありがとうございます。それでは、サーチファンド・ジャパン(以下、SFJ)への入社を決めた経緯を教えてください。

(安藤)SFJを知ったきっかけは、2022年にSFJがグッドデザイン賞を受賞したニュースでした(参考URL:https://www.g-mark.org/gallery/winners/8527)。ファンドスキームがグッドデザイン賞を受賞すること自体が驚きでしたし、「新たな起業家や経営者を育て、培われたカルチャーを次世代に継ぐためのデザイン」という審査員のコメントに感銘を受けました。

当時は監査法人で働いていましたが、監査という仕事の性質上、クライアントから「ありがとう」と言われる機会が少なく、どうしても“コストセンター”として扱われることに悶々としていました。もちろん、監査を通じて財務諸表の信頼性を確保すること、時には横領などの不正を見抜くことで企業価値を「維持」しているという感覚はありましたが、企業価値をより「向上」させる側に回りたいと思っていました。

そんな中で出会ったのがサーチファンドという仕組みでした。①経営者を目指すサーチャーにとって、M&Aを通じた経営者という新しい選択肢を提供できること、②事業承継問題の解決に資すること、③ファンドのメンバーとして企業価値向上に自ら関われること─この三点が自分の関心領域とマッチしましたし、とても社会的意義のある仕事だと感じました。

日本においてサーチファンドが黎明期から発展期に差し掛かる中、このスキームがどんどん広がっていくだろうという直感もあったため、その第一人者であるSFJに加わることは、自分にとっても人生をベットする価値があると考え、SFJを志望しました。

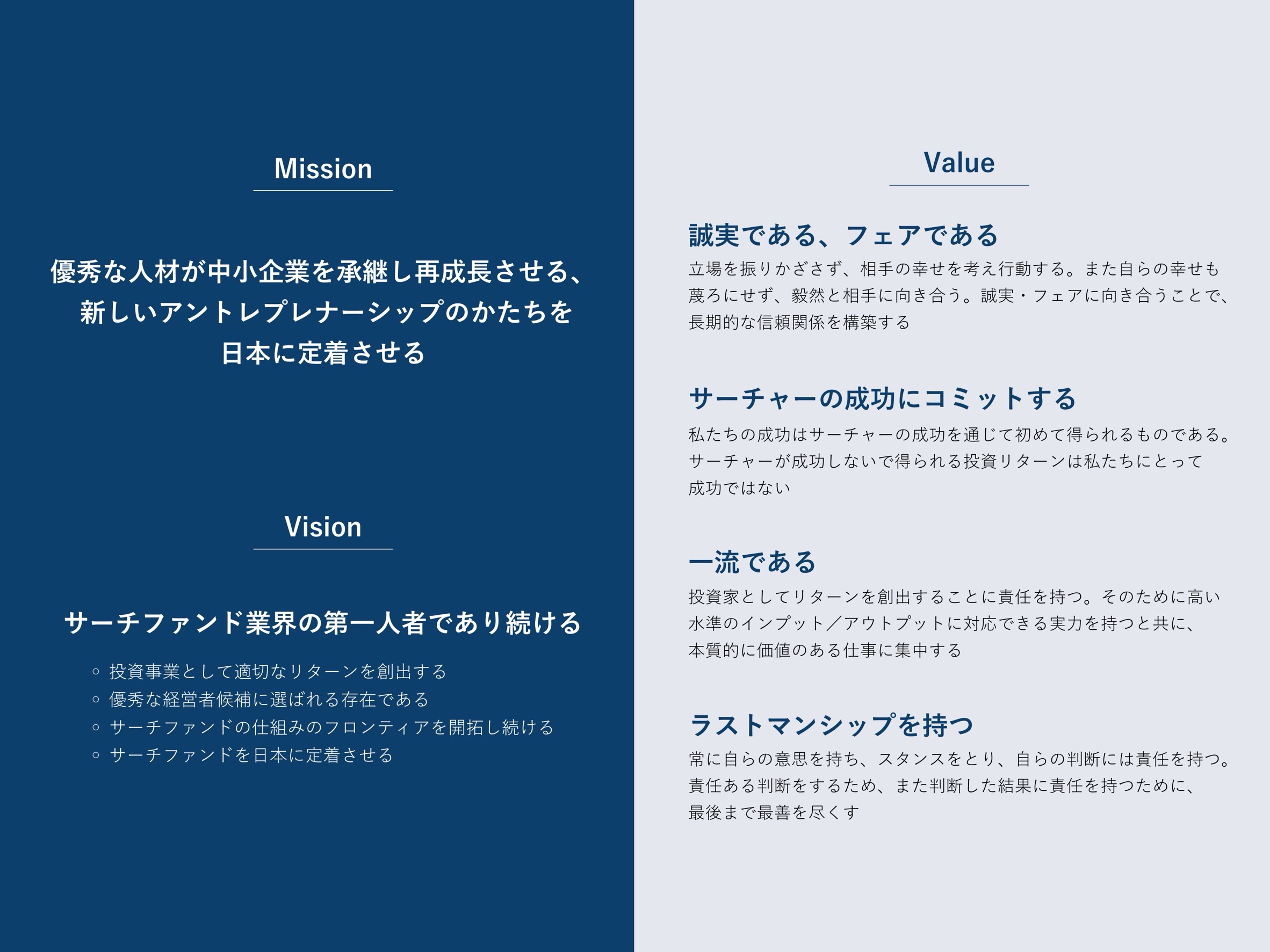

(MVV_事業)

―入社前に抱いていたイメージと、実際に働いてみた印象にギャップはありましたか。

(安藤)入社前は、サーチファンドは金融的なスキームであり、ロジックや数値を重視する世界だと思っていましたが、実際には、想像以上に“人間味”のある仕事だと感じました。サーチャー、オーナー、従業員─それぞれの想いの中で、彼らにどう接すべきか、どう寄り添うべきかを考えることが求められます。最終的に事業を動かすのは数字ではなく“人”であることを日々実感しています。その点が、想像していた仕事像とのギャップでしたね。

また、中小企業のビジネスの面白さにも驚きました。正直スタートアップほどの新規性はなく、古き良きビジネスが多いと思っていましたが、実際にはニッチトップ企業や、他社が思いつかない事業モデルで成長している企業が多く存在します。全く同じ業態でも、経営者の工夫一つで成果が大きく変わる。属人的な知恵や現場の工夫が会社を支えている構造を間近で見るのは、本当に面白いです。

一方で、想像以上に難しい部分もあります。既存の中小企業に外様で経営者(サーチャー)が入っていくサーチファンドの構造は非常に繊細です。サーチャーに求められる資質や、彼らのアントレプレナーシップの在り方をどう見極めるか─その点は悩ましく、日々社員で議論を重ねています。おそらく、SFJは日本で最も真剣にこのテーマに向き合っている会社だと思っています。

―SFJでの日々の業務について教えてください。

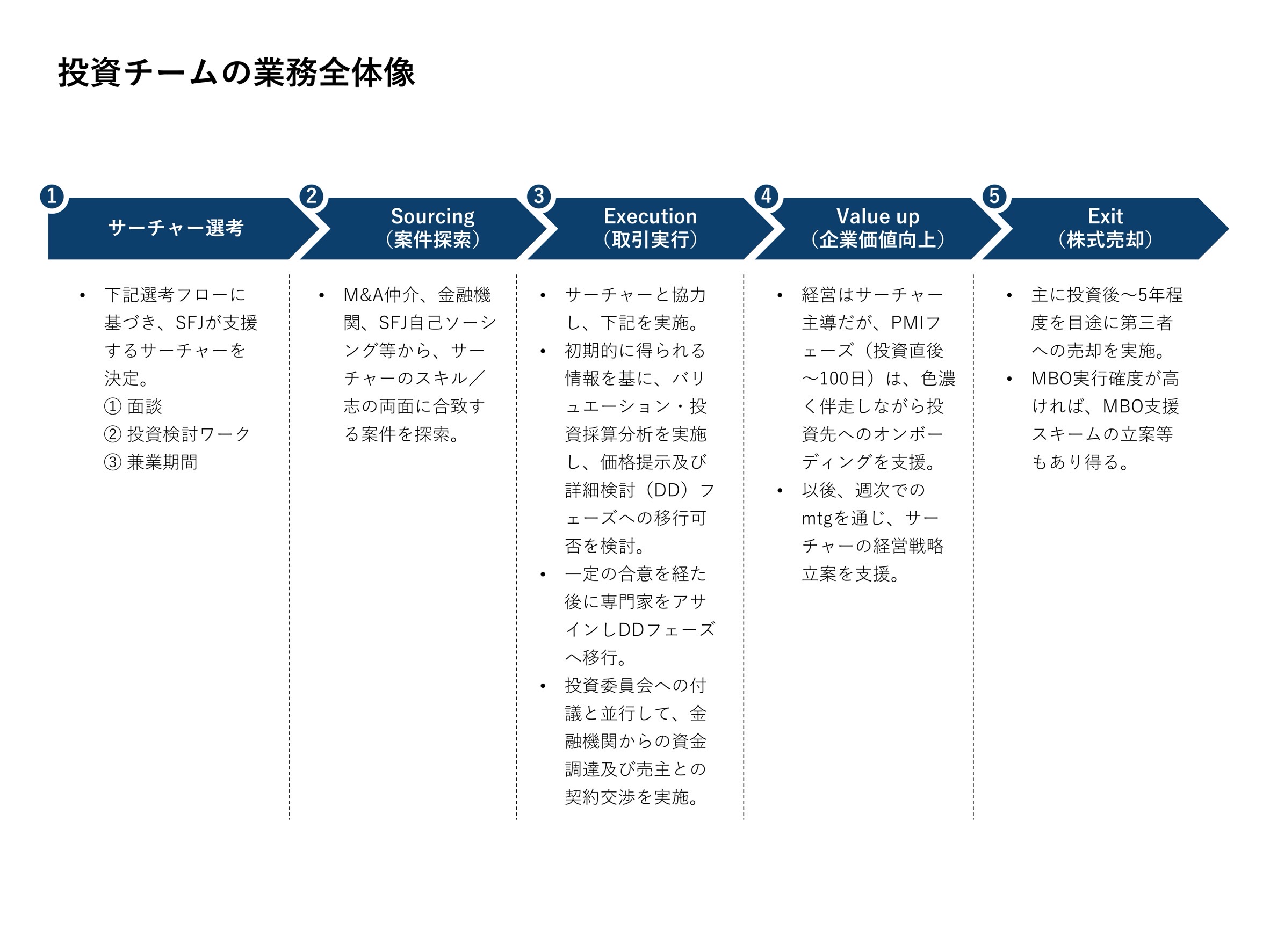

(安藤)SFJの業務は、サーチャー選考から始まります。ご縁のあったサーチャーの伴走支援としては、ソーシングの支援や検討案件に対しての壁打ちを行い、投資委員会へ向けて事業理解や投資仮説の構築をサポートしています。その後のエグゼキューションフェーズでは、バリュエーションや投資ストラクチャー検討、資金調達など様々なタスクをサーチャーと二人三脚で実行していきます。

経営フェーズでは、社外役員として参画し、定期モニタリングに留まらず、経営戦略のディスカッションや、サーチャーからの要望があればオペレーションレベルでの経営支援を行っています。

あとは、SFJとしてサーチファンドの認知を広げていくために、時には他社のお力も借りながら定期でイベントを開催したり、個人としてもネットワーキングを行っています。

―これまでのキャリアの中で、現在の仕事に活きていると感じる経験はありますか。

(安藤)会計士としての会計・税務の知識は日々の投資検討時に役立っています。また、これまで数十社の“会社の裏側を見てきた経験”が活きています。業種も規模も異なる会社を間近で見てきたことで、ビジネスの肝や成長ドライバーを直感的に掴む力がついたと感じています。加えて、財務面のみならず、内部管理や組織運営の現場にも触れてきたことで、組織の強弱を見極める感覚も養われたと思います。

―入社後に新たに得られた気づきや学びを教えてください。

(安藤)中小企業M&Aマーケットの広さを実感しました。案件数は膨大で、マーケットはほぼ無限にあると言っても過言ではありません。一方で、この規模特有の課題─資金調達の難しさや業界構造の非効率さ─も明確に見えてきました。

また、これまでクライアントを通じて間接的にM&Aには触れてきたものの、M&Aの実行にプレイヤーとして関わるのは初めてでした。この規模ならではですが、ソーシングから実行まで一気通貫で経験できたことは、非常に学びがありました。サーチャーと自身が交渉の前線に立ちながらも、裏ではSFJメンバーが的確にフォローしてくれる。隣に金融機関出身者やコンサル/PE経験者がいて、直接学べる環境は、他にはない貴重な環境だと感じています。

―チームの雰囲気について教えてください。

(安藤)非常にアットホームで良い雰囲気です。4人という少数のチームで、デスクも近く、心理的にも物理的にも距離が近いと感じています。

サーチャーや株主などの関係者も非常に優秀で、「いい人」が集っており、みなサーチファンドへの強い思いを持って仕事に取り組んでいます。MVV(Mission・Vision・Values)が組織に深く浸透しており、皆が「サーチファンドをどう広めるか」、どうすれば「サーチャーの成功にコミットできるか」を青臭く本気で議論しています。

―SFJの強みや課題はどのように感じますか。

(安藤)強みは、全員がプロフェッショナルとして高い専門性を持ち、思考の深度が圧倒的に深いことです。意思決定のスピードも速く、少人数ながら機動的に動ける点ですね。どんな提案も必ず建設的に議論し、ステークホルダーに対して誠実に向き合う姿勢が文化として根付いている点は強みだと思います。

課題としては、SFJが歴史の浅い会社であるため、未成熟な部分もあることです。一方で、それを一緒に作り上げていくフェーズにあるのは魅力です。

リソースフルでない中小企業を支援する立場として、SFJ社長の伊藤さんが掲げる「中小企業の完成形を自ら体現する」というポリシーのもと、必要最小限の仕組みをスリムに整備していく姿勢に強く共感しています。

―今後、会社やご自身のキャリアを通じて実現していきたいことを教えてください。

(安藤)目先は、「新しいアントレプレナーシップかたち」であるサーチファンドを広めていきたいです。SFJに入社したのは、まさに人生を賭けた選択でしたし、中小M&Aマーケットの拡大や事業承継問題という追い風もある中で、この仕組みは必ず日本に根付いてゆくと考えています。

個人としては、M&Aや経営支援など多様な経験を積みながら、自身の幅を広げていきたいと考えています。経営というフィールドでは多方面でのスキルが求められるため、サーチャーを支援できるスキルを磨き、どんな局面でも価値提供できる存在を目指したいです。

―最後に、今後仲間になるかもしれない方へメッセージをお願いします。

(安藤)SFJはまだ完成された組織ではありません。しかしだからこそ、一緒に創り上げていくプロセスを楽しめる人にとっては、最適な環境だと思います。

そして、人が好きな人。サーチファンドの本質は、単なる投資ではなくサーチャーという「人への投資」です。また、中小企業の現場では、ひとりひとりと密に関わりながら進めていきます。人と向き合うことを楽しめる方には、この仕事の面白さを実感できるはずです。

また、新しいことが好きな人にもぜひ来てほしい。日本では、サーチファンドという仕組み自体が、今まさに手探りで広がっている段階です。その拡大を、当事者として推進していく面白さがあります。

SFJのMVVにもある「個人競技の団体戦」という言葉の通り、個の専門性を発揮しながらチームとして価値を出す─そんな文化の中で挑戦したい人に、ぜひ飛び込んできてほしいと思っています。

(MVV_組織)

#

13

#

12

#

11

#

10

#

9

#

8

#

7

#

6

#

5

#

4

#

3

#

2

#

1